Monday, July 28, 2025

Friday, July 25, 2025

Las mil y una noches

Leer el libro de “Las mil y una noches” es como adentrarse en un mundo de maravillas infinitas, donde cada rincón guarda un cuento, cada sombra una promesa y cada palabra una lámpara mágica encendida. Es un regalo para el espíritu, un banquete de imaginación servido con dátiles dorados y jarras de vino de granada.

Desde las primeras páginas, uno queda atrapado por el arte de

Sherezade, la narradora de narradoras, que salva su vida noche a noche tejiendo

historias dentro de historias, como una bordadora que no quiere terminar jamás

su tapiz. Cada cuento es un universo, y dentro de ese universo hay otro, y

luego otro, como cajas talladas con delicadeza por manos sabias. Un pescador

pobre encuentra un ánfora con un genio, y el genio cuenta su propia historia,

que a su vez remite a un sabio de la India, y este a un rey chino... y así,

hasta que uno se rinde feliz, navegando sin rumbo fijo entre maravillas.

Qué decir de Bagdad, ciudad de ciudades, que brilla como un

brazalete de oro al sol del relato. Sus mercados, sus baños públicos, sus

barrios humildes y sus palacios espléndidos se describen con tanto color y

detalle que uno siente el aroma del incienso y escucha el tintinear de los

brazaletes de las mujeres. Mujeres que son, en estas páginas, tan bellas como

astutas, tan valientes como encantadoras: princesas que dominan las artes y los

enigmas, esclavas que ríen con picardía, enamoradas que se arriesgan por amor,

y todas ellas inolvidables

Y allí, entre todos, el gran califa Harún al-Rachid, que

recorre sus calles disfrazado, como un dios curioso que quiere probar el alma

de su pueblo. Es sabio, justo, y en muchas noches se deja llevar por la poesía,

por la música, por la historia de algún viejo mendigo que, por el arte de la

narradora, resulta ser un príncipe disfrazado. La generosidad abunda en este

mundo como el agua en el Tigris: hay quien da su fortuna por un gesto noble,

quien rescata a un desconocido sólo porque así lo quiere Alá, el clemente, el

misericordioso. Sí, también hay pillos, estafadores, malvados con ojos de

serpiente, pero hasta ellos parecen necesarios para que el equilibrio de este

universo de fábula se sostenga.

Y luego está otro personaje, el inigualable, el incansable,

el afortunado Sinbad el Marino, cuyas aventuras harían palidecer a

Ulises. Sus relatos están adornados de gigantes, monstruos, islas errantes y

pájaros colosales, y sin embargo, detrás de cada exageración brilla una verdad

geográfica o histórica: el comercio en el Índico, las rutas del este de África,

los peligros de los estrechos. Leerlo es aprender sin darse cuenta, entre sospechas

y asombro.

Las mil y una noches no es

sólo un libro. Es un mundo entero, una época viva, una fiesta que no termina.

Leerlo hoy sigue siendo tan grato como debió de serlo hace siglos: uno se

sienta con el libro en las manos y, de pronto, no está solo, sino rodeado de

mercaderes, encantadores de serpientes, músicos, poetas, esclavas danzarinas,

sabios persas y piratas malayos. Es una lectura que no se agota, que siempre

tiene otra historia que contar. ¿Y no es eso, al fin y al cabo, la más

deliciosa de las magias?

Porque leer “Las mil y una noches” es como abrir un

cofre lleno de joyas encantadas: no hay relato que no brille, no hay página que

no murmure secretos antiguos. Cada historia es una puerta que se abre al

asombro, una promesa de maravillas y de humanidad. Su lectura es un gozo

constante, un viaje interminable por los caminos dorados de la imaginación

oriental.

Entre las maravillas que ofrece esta obra sin par, brillan

con luz propia las princesas, figuras de una belleza tan sublime que hasta el

aire parece perfumado al mencionarlas. Aunque sus rostros se ocultan tras

delicados velos, sus gestos, su voz, su mirada entre pestañas largas y negras,

bastan para enamorar al héroe y al lector. No son meras bellezas de salón: son

mujeres que aman con la intensidad de los desiertos ardientes y la generosidad

de los oasis escondidos. Capaces de sacrificarlo todo —un reino, una identidad,

incluso su libertad— por un amor verdadero, estas princesas son heroínas

completas, tejidas de fuego y dulzura, de misterio y fidelidad. Algunas han

sido raptadas por efrits, otras viven encerradas en torres de jade o jardines

encantados, pero todas aguardan, con dignidad y esperanza, la llegada del

momento en que puedan amar sin cadenas.

Y si las princesas son reinas del corazón, las hadas lo son

del misterio. Ninguna como Peri-Banú, la reina del mundo subterráneo, la que

vive entre columnas de cristal y techos de zafiro, rodeada de servidores

invisibles y fuentes de agua viva. A pesar de su naturaleza mágica y su inmenso

poder, se enamora de un hombre mortal y por él atraviesa los límites entre los

mundos. Su historia —tan bella como melancólica— es un canto al poder del amor

que trasciende incluso la frontera entre lo real y lo sobrenatural.

En estas páginas también surca los cielos la mítica alfombra

mágica, tejido volador que transporta a los protagonistas más allá del

tiempo y del espacio. Pura fantasía, sí, pero ¿quién no ha soñado con elevarse

sobre la ciudad dormida, ver las torres de Bagdad desde las alturas, y partir

rumbo a reinos ignotos, llevados por los hilos invisibles de un tapiz

encantado? En Las mil y una noches, volar es posible, y no hay deseo que

no pueda ser imaginado.

Pero esta obra no es sólo un desfile de lo fantástico.

También hay historias humanas, profundamente terrenales, que muestran la

riqueza y la convivencia de culturas y credos. En el famoso cuento del

jorobado, por ejemplo, se cruzan los destinos de un corredor cristiano, un

médico judío y varios personajes musulmanes, todos envueltos en una cadena de

malentendidos y accidentes hilarantes. A través del humor y la complicación de

las situaciones, se dibuja una ciudad donde la convivencia era un hecho, donde

un cristiano podía curar a un musulmán, un judío dar consejo a un visir, y

todos ser escuchados por el califa. En una época que hoy nos parece lejana,

florecía la tolerancia más que el odio, y el respeto por la sabiduría del otro

superaba las barreras religiosas. Ese mundo plural, donde las diferencias se

mezclaban como especias en un mismo guiso, resplandece en cada relato.

La magia de Las mil y una noches reside también en esa

asombrosa diversidad: hay cuentos de amor y de guerra, de comerciantes y

mendigos, de genios que conceden deseos y de sabios que enseñan con proverbios.

Hay fábulas morales, tragedias secretas, comedias desenfrenadas y relatos místicos.

Y en cada uno late una verdad profunda: la vida es cambiante, el destino

caprichoso, pero el corazón humano es capaz de hazañas que rivalizan con la

magia.

Volver a este libro —o leerlo por primera vez— es como

aceptar una invitación nocturna a un jardín iluminado por lámparas de aceite.

Nos sentamos junto a Sherezade, y ella, con su voz suave, nos dice: “Escucha,

que esta historia es tan antigua como el mundo, pero tan nueva como tu último

sueño”. Y allí quedamos, encantados, atrapados, agradecidos. Porque Las

mil y una noches no envejece, no se gasta, no se apaga. Es y será siempre

una de las más dulces delicias que puede ofrecernos la lectura.

Wednesday, July 23, 2025

Gorrión

El gorrión (Passer domesticus), ese pequeño cómplice del tiempo, ha sido testigo de la evolución de la humanidad desde que existen las migas de pan y las manos que las dejan caer. Es una de las especies más abundantes tanto en entornos rurales como urbanos, pero su verdadera presencia no está en el cielo, sino en la memoria. Siempre ha estado ahí, sin anunciarse, sin pedir permiso. Simplemente llega, como llegan los recuerdos: de improviso, con la naturalidad de lo que nunca se fue del todo.

A diferencia de aves más ilustres —el ruiseñor, con su canto operático, el halcón, con su eficiencia cazadora, o el cóndor con su vuelo majestuoso —, el gorrión eligió la constancia como forma de eternidad. No canta hermoso ni vuela con espectacularidad. Pero insiste. Persiste. Se aparece temprano o tarde, bajo el sol o entre nubes, sin invitación ni disculpa. Como la nostalgia: llega sola, y se instala.

Su método de aparición sigue la lógica de los visitantes incómodos: no se les espera, no se recuerda haberlos llamado, pero ahí están, picoteando migas y paseándose con desfachatez, hasta con insolencia, se podría decir. En patios y parques, el gorrión se comporta como una vecina curiosa: presente, ruidosa, inevitable. Roba comida, se burla del gato, y canta sin mayores pretenciones. En su aparente humildad, tiene también algo de humano.

Pero este pájarillo no solo habita aleros, ramas y rincones urbanos; también anida en los pliegues del recuerdo. Donde hubo pan casero y ropa tendida al sol, hubo gorriones. En las ciudades modernas, selladas e impersonales, el gorrión persiste como un eco: un recuerdo sonoro de la infancia, una punzada de melancolía que obliga a mirar por la ventana.

Su presencia, a veces tierna, a veces molesta, puede provocar efectos colaterales: nostalgia repentina, interferencias poéticas o la súbita certeza de que lo simple contiene toda la verdad

El gorrión no simboliza casas nobles, ni aparece en los escudos. No busca aplausos ni conquista horizontes. Y sin embargo, regresa. Siempre regresa. Como todo lo verdaderamente importante: pequeño, insistente, algo ruidoso y absolutamente inolvidable.

Con frecuencia lo escuchamos trinar allá afuera. Un canto breve, casi tímido. Es como si el tiempo se detuviera un instante, como si el pasado viniera a posarse, otra vez, en el árbol vecino. Entonces el gorrión nos recuerda —una vez más— que la felicidad está en las cosas simples.

Poncio Pilato

El juicio y crucifixión de Jesús de Nazaret es uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad occidental, y dentro de este drama, la figura de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, ha sido tradicionalmente vilipendiada. Sin embargo, una mirada más profunda a las circunstancias políticas, sociales y religiosas de la época revela que Pilato se encontraba en una posición muy complicada, con opciones muy limitadas que lo llevaron a una única y dolorosa decisión: condenar al galileo. Reivindicar a Pilato no implica absolverlo de su papel, sino comprender la imposibilidad de una alternativa en un contexto muy complejo.

La Judea del siglo I d.C. era un polvorín. Sometida al dominio romano, la población judía albergaba un profundo rechazo hacia la ocupación y mantenía la esperanza en un Mesías liberador profetizado por sus sagradas escrituras El Sanedrín, el consejo supremo judío, ejercía una considerable autoridad religiosa y social, y aunque nominalmente subordinado a Roma, poseía una influencia inmensa sobre las masas. Su poder no radicaba en la fuerza militar, sino en su capacidad de movilizar a la población a través de la interpretación de la Ley y la manipulación de las sensibilidades religiosas.

Como lo recoge Flavio Josefo en sus Antigüedades de los Judíos, los sumo sacerdotes y líderes del pueblo tenían una relación ambivalente con el poder romano, sabiendo cuándo colaborar y cuándo resistirse. Josefo afirma:

“Los sumos sacerdotes solían usar su influencia para apaciguar a la multitud o encenderla según sus fines políticos” (Antigüedades de los Judíos, 20.9.1).

Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, la acusación principal del Sanedrín no era religiosa, los romanos eran absolutamente tolerantes con las religiones de su Imperio, sino política: sedición. Lo presentaron como un rey de los judíos, o uno que pretendía serlo, una amenaza directa a la autoridad romana y al propio emperador. Esta acusación era astuta y calculada, pues sabía que Pilato, como representante de Roma, no podía ignorar una imputación de traición al Imperio. El Sanedrín, con su conocimiento íntimo de la ley y las costumbres judías, era consciente de que la ejecución por motivos religiosos no era posible bajo la ley romana, pero sí lo era por delitos contra el Imperio.

El Evangelio según Juan ofrece una visión reveladora del cálculo político de los líderes judíos. El sumo sacerdote Caifás declara:

“Conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca” (Juan 11:50).

Y el texto añade:

“Desde aquel día acordaron matarle” (Juan 11:53).

Este pasaje subraya el clima de tensión que comenzaba a formarse y la lógica que dominaba el pensamiento del Sanedrín: eliminar a Jesús como un mal menor para evitar la represión romana. Esto quiere decir que el Sanedrín tenía razón, los disturbios dentro de la provincia podía tener muy desagradables consecuencias. Y esto quedó plenamente demostrado cuando en el año 66 la revuelta judía llevó a la desastrosa toma de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo.

Pilato, al interrogar a Jesús, probablemente percibió que no era un revolucionario político en el sentido tradicional. Las escrituras relatan su reticencia, sus intentos de liberar a Jesús ofreciendo la liberación de Barrabás o incluso el lavatorio de manos como un gesto simbólico de desvinculación. Estos actos no eran meras demostraciones de debilidad, sino reflejos de una evaluación pragmática: Pilato no quería una condena que pudiera desestabilizar aún más la provincia. Su interés primordial era mantener la Pax Romana.

Sin embargo, la multitud, instigada por los líderes del Sanedrín, clamaba por la crucifixión. La amenaza velada, pero patente, era que si Pilato liberaba a Jesús, sería acusado ante César de no ser "amigo del César" y de tolerar a un sedicioso. En una provincia tan volátil como Judea, cualquier indicio de laxitud frente a la sedición podía ser interpretado en Roma como incompetencia o, peor aún, como complicidad. La carrera política de Pilato, y quizás su propia vida, estaban en juego.

Josefo describe a Pilato como un gobernador propenso a decisiones duras pero también vulnerable a las presiones políticas. En otra parte escribe:

“Pilato, al ser acusado de crueldad e injusticia por los judíos y los samaritanos, fue llamado a Roma para dar cuenta ante el emperador” (Antigüedades de los Judíos, 18.4.2).

Esto porque Pilato ya había tenido conflictos con las autoridades locales y sabía que no tenía mucho margen para maniobrar.

Enfrentarse al Sanedrín en este punto habría sido un acto de extrema imprudencia. El consejo podía enviar informes negativos directamente a Roma, socavando la posición de Pilato. Una insurrección en Judea habría requerido una brutal y costosa represión por parte de las legiones romanas, lo que habría sido un fracaso rotundo para Pilato como gobernador. La reputación de los gobernadores romanos dependía de su capacidad para mantener la paz y recaudar impuestos sin incidentes.

Por lo tanto, la elección de Pilato no fue entre la justicia y la injusticia en un sentido moral abstracto, sino entre una condena que consideraba cuestionable y la certeza de que una revuelta habría tenido consecuencias catastróficas para la provincia y para su propia carrera. La crucifixión, en este contexto, se presentó como el mal menor, una dolorosa concesión para preservar un precario orden.

Reivindicar a Poncio Pilato no es santificarlo, sino humanizarlo. Se encontraba atrapado en una red de intrigas políticas, fuertes presiones religiosas y la implacable lógica del poder imperial. Su acción no fue la de un malvado, sino la de un pragmático que priorizó la estabilidad de la provincia sobre una condena que, si bien injusta en su esencia espiritual, estaba justificada por los acusadores debido a que sería un acto de sedición política. La historia, en su simplificación, a menudo condena a los actores por las consecuencias de sus actos sin considerar las imposiciones del momento. Pilato, en su trágica encrucijada, no tuvo más alternativa que ceder ante una presión que, de no haberlo hecho, habría desencadenado una catástrofe mucho mayor en la ya convulsa provincia de Judea. Su figura, más allá de la condena, merece una comprensión de la imposibilidad de su elección. No fue un villano sin conciencia, sino un funcionario atrapado entre el deber político y una decisión moral que no le correspondía tomar. No hay que olvidar que Pilato no tenía que responder, ante una en ese momento inexistente religión, sino ante su emperador y el Imperio, del que era el representante.

Monday, June 23, 2025

El jardín

El capitán Harry Gaillard, con su bastón de paseo bajo el brazo y la mirada distraída, había salido temprano, buscando quizá más el sosiego de la soledad que la belleza de la naturaleza.

Mas, al girar en la curva de uno de los senderos, se detuvo en seco.

Ante él, al pie de un árbol cuyas ramas susurraban con la brisa, una dama contemplaba un rosal. Iba ataviada con un vestido de muselina azul pálido y amarillo, tan delicado que parecía hecho de nubes. Su cabello castaño escapaba, con despreocupación juvenil, en rizos rebeldes sobre la nuca. La luz dorada jugaba libremente con sus facciones, revelando una frente alta, unos ojos grises e inteligentes, y unos labios curvados en una expresión de secreta melancolía.

El capitán sintió que el corazón le daba un vuelco, como si una espada invisible lo hubiese alcanzado justo bajo la botonadura de su levita. Por un instante, olvidó respirar.

La dama se volvió al percibir su presencia, pero no pareció sorprenderse. Lo observó con la calma con que se mide a un desconocido, con una inteligencia que no pedía permiso, sino que ya leía entre líneas lo no dicho.

—Señor —dijo ella con una voz baja y melodiosa, más cercana a una nota de laúd que a una palabra—, ¿acaso el sendero le pertenece?

El capitán Gaillard parpadeó, recobrando de golpe la compostura, aunque la voz le salió un tanto más grave de lo usual.

—No, señora. Ni el sendero, ni este jardín, ni este instante, por desdicha. Pero si todos fueran míos, gustosamente se los rendiría, si con ello me gano el privilegio de su mirada.

Una sombra de sonrisa se dibujó en los labios de la dama.

—¿Siempre aborda así a las damas que halla entre las rosas?

—Sólo a aquellas que parecen haber sido modeladas por ellas —replicó él con una inclinación galante.

La dama no respondió de inmediato. Miró por un momento el rosal, tocó uno de los pétalos como si meditara sobre algo más profundo, y luego elevó los ojos hacia él.

—Entonces, tal vez el destino nos ha traído aquí por capricho... o por advertencia. Diga, ¿cree usted en los encuentros predestinados?

—Hasta hace un minuto, no. Ahora, señora, juro que creo en todo.

Y en ese instante fugaz, antes de que el mundo recordara sus obligaciones y nombres, antes de que la realidad impusiera sus dictados, el jardín pareció contener la respiración, como si reconociera que acababa de presenciar el primer acto de una historia inevitable.

Sunday, June 22, 2025

Crónica de una neurona ausente

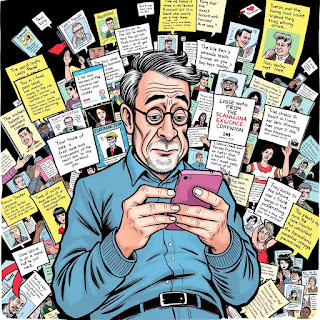

La ignorancia, por ejemplo, no se disimula en los comentarios: se exhibe con una seguridad que raya en el arte. El comentarista promedio no solo desconoce los hechos, sino que tampoco se toma la molestia de leer más allá del titular, lo cual no le impide (al contrario, parece impulsarlo) a escribir tres párrafos acusando a la ONU, al gobierno, a la izquierda, a la derecha, a los reptilianos y a sus vecinos por igual.

Estos comentarios son, además, irreflexivos. No hay tiempo para pensar: el dedo está más cerca del botón de “publicar” que el cerebro de una sinapsis decente. ¿Para qué leer, investigar o, siquiera, pensar dos veces una frase, si lo que importa es lanzarla al mundo digital con la elegancia de un ladrillo arrojado a una vitrina? La inmediatez es la nueva profundidad.

Pero si la ignorancia fuera todo, tal vez podríamos reírnos con indulgencia. El problema es que gran parte de los comentarios en redes sociales son ofensivos, insultantes y, en el mejor de los casos, simplemente imbéciles. Hay un talento especial para opinar de forma cruel, como si humillar al otro fuera sinónimo de tener la razón. Y no importa el tema: una publicación sobre el cambio climático puede terminar con alguien insultando a la madre del autor. ¿La relación? Ninguna. Pero, al parecer, todo vale cuando se tiene una conexión a internet y carencia de filtro emocional.

Lo fuera de lugar también tiene su encanto: ¿quién no ha visto un comentario tipo “Dios te bendiga” en una nota sobre la caída de la bolsa? ¿O un “eso pasa por abortar” en un video de cocina? Esta suerte de Tourette digital hace que cualquier intento de lógica se deshaga ante el sinsentido de las intervenciones humanas.

Y, por supuesto, están los comentarios extemporáneos: esos que llegan seis meses después, cuando la conversación ha muerto, la noticia es historia, y alguien decide revivir el cadáver solo para escribir “ja ja”. Es como irrumpir en un funeral para contar un chiste malo: técnicamente puedes hacerlo, pero ¿deberías?

La mayoría de estos comentarios, seamos honestos, son definitivamente tontos. No en un sentido entrañable, como el de un perro persiguiendo su cola, sino en un sentido profundamente preocupante, como el de alguien que piensa que escribir en mayúsculas le da más autoridad moral.

Y sin embargo, aquí seguimos: mirando, leyendo, a veces incluso respondiendo, como si de verdad se pudiera razonar con alguien que cree que la Tierra es plana pero su ego tiene más volumen que Júpiter. Porque, en el fondo, hay algo hipnótico en esta tragicomedia digital que da alas a la estupidez, y donde la inteligencia se queda mirando desde la orilla, preguntándose si vale la pena lanzarse a nadar entre tanto disparate. Pero tranquilos: siempre queda la esperanza de que, algún día, los algoritmos hagan lo correcto y silencien automáticamente a todos los desatinados... aunque lo más probable es que nos silencien a nosotros primero.

Tuesday, June 10, 2025

La primavera que nunca fue

Éramos jóvenes entonces, aunque yo ya empezaba a sospechar que, en mi timidez,

nunca sabría cómo actuar en los momentos decisivos.

Me bastó una mirada para saber que, si la detenía y le hacía la pregunta que me

quemaba los labios, me arriesgaba a romper algo.

Tal vez mi orgullo. Tal vez una ilusión.

Quise preguntarle si me amaba.

No lo hice.

Tuve miedo de que me dijera que no.

Preferí callar, como quien deja intacta una flor por miedo a marchitarla con el

tacto.

Y la dejé pasar. Lenta, hermosa, ajena.

El mundo siguió girando, como siempre lo hace cuando uno se

queda quieto.

Pasaron los años, con su implacable tarea de deshojar calendarios.

Y un día cualquiera, veinte años después, el destino —con su

ácido humor de viejo cansado— la trajo de regreso.

La reconocí de inmediato, aunque su cabello ya no era el mismo, ni sus pasos

tan ágiles.

Llevaba en los ojos la sombra dulce de las cosas no dichas.

Esta vez quise preguntarle si alguna vez me había amado.

La pregunta luchaba por salir, pero me asustó la idea de que dijera que sí.

Porque si me había amado,

¿qué había hecho yo con todo ese amor que no supe recibir?

Y la dejé pasar otra vez.

Con un silencio entre los labios y un temblor en el corazón.

el fantasma de una vida que pudo ser y no fue.

Monday, May 12, 2025

En el aire de la noche

La letra le era tristemente conocida. No necesitó leer más de dos líneas para saber que lo que seguía dolería. La leyó igual.

Al terminar, dejó caer la hoja sobre las rodillas. Afuera, el viento golpeaba suavemente los cristales con sus dedos largos y fríos. Los ojos se le humedecieron, pero no lloró. Le pesaban más los recuerdos que las lágrimas.

Miró el fuego. Sostuvo la carta con dos dedos, como si ardiera con un fuego que no venía de la chimenea, sino del papel mismo. Por un instante, bastaba un gesto para que todo desapareciera, ceniza entre brasas. Pero el brazo se detuvo. Algo dentro le susurró que no se gana nada intentando quemar lo que ya se ha ido.

En cambio, con torpeza casi infantil, comenzó a doblar la hoja. Los pliegues nacieron de sus manos hasta formar un pequeño avión de papel.

Se acercó a la ventana y la abrió. El aire nocturno se coló como un suspiro antiguo. Con suavidad, lanzó el avión hacia la oscuridad.

Lo vio alejarse, danzando en el aire hasta perderse en la noche cerrada, como un pensamiento que, al fin, ha dejado de doler.

Cerró la ventana, apagó la luz y se sentó de nuevo frente al fuego. Más solo, tal vez, pero sin ese antiguo nudo en el pecho. Su lugar lo tomó un leve calor, algo tibio, una sensación de alivio, como si algo adentro hubiera decidido descansar. Y eso, pensó, tal vez bastara por mucho tiempo.

Jen-O

Thursday, May 8, 2025

El incienso y las cenizas

El catequista, que era delgado y tenía voz de campana vieja, nos hablaba de misterios. El misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la Encarnación, el misterio del pecado original. Todos eran “misterios” —una palabra que al principio me intrigaba, como si fueran parte de una novela de detectives—, pero que pronto aprendí que no se buscaba resolver, sino aceptar. Si uno preguntaba por qué Dios castigó a toda la humanidad por culpa de Adán y Eva, la respuesta era siempre la misma: un suspiro resignado y un “Es un misterio, y los misterios se aceptan con fe”. Yo asentía, pero por dentro sentía la comezón de una duda que no encontraba dónde rascar.

Después del catecismo venían las clases para ser acólito, en la sacristía con olor a cera fría y madera antigua. Allí, el padre Justo —un hombre de cejas tupidas y mirada que parecía juzgar incluso cuando sonreía— nos hacía ensayar el Confiteor, el Agnus Dei, el Dominus vobiscum. Todo en latín, lengua que nos sonaba a piedra seca, sin sentido ni música. Recitábamos como loros entrenados, sin entender ni una sola palabra. A veces uno se equivocaba y decía “spíritu tuó” en vez de “spíritu tuo”, y el padre hacía un gesto de desaprobación, con sus intimidantes cejas, que nos hacía esconder la cabeza entre los hombros. Yo repetía los sonidos como un conjuro antiguo, esperando que, al repetirlos lo suficiente, pudieran algún día revelarme su contenido. Pero no. Nunca lo hicieron.

Un día nos hablaron de los pecados capitales. Eran siete, como los enanitos, pero nada tenían de simpáticos. La lujuria, por ejemplo, era un concepto tan lejano para nosotros como la bolsa de valores. La envidia sí la entendíamos, por supuesto. La gula un poco. Pero la pereza era más confusa: ¿era pecado quedarse en cama cuando uno estaba cansado? ¿Y qué decir de la ira? ¿Cómo que uno no podía enojarse? Las virtudes, en cambio, parecían siempre fuera de nuestro alcance: templanza, caridad, prudencia, diligencia (¿diligencia…?) Palabras grandes, brilantes, como ventanas por las que nunca sabríamos mirar.

De todos modos había algo. Algo en el incienso que se elevaba en la misa como una plegaria sin forma, algo en el eco de nuestros pasos en el templo vacío, algo en la luz que se filtraba por las vidrieras y teñía de azul y rojo nuestras manos infantiles. Había una belleza inexplicable, una promesa que parecía susurrarse entre los mármoles y las velas. Algo que no entendíamos, pero que, durante un instante, creíamos sentir.

Con los años, dejé de asistir. Tanto misterio incomprensible, tanta monotonia de repetir palabras a las que no encontraba sentido, me aburrió soberanamente. El latín se volvió un eco lejano —aunque aún aparece en mis recuerdos, como una vieja canción cuya letra se me quedó grabada— y los misterios ya no me pedían aceptación, sino respuestas. Respuestas que nunca llegaron.

A veces me recuerdo, pequeño y confundido, saliendo del catecismo con el peso de los pecados no cometidos sobre los hombros y la sensación de estar siendo estrechamente vigilado. Pero era un niño, y antes de haber avanzado un par de cuadras, ya me había olvidado de todo y volvía a ser el mismo despreocupado pecador de siempre.

Hoy no queda fe, si es que alguna vez la hubo. Y eso no me hace mejor ni peor que antes. Solo un poco más libre. Libre de imaginarios castigos, de culpas heredadas, de promesas incomprensibles. Incluso, hasta del miedo.

Jenofonte

Thursday, May 1, 2025

Una página más, una vuelta menos...

Todo

comenzaba con ese ritual humillante: cambiarse en el camarín. Mientras otros

exhibían músculos, aunque fueran incipientes, yo parecía una percha con

camiseta.

El profesor,

un entusiasta de la gimnasia, tenía una fe casi religiosa en la igualdad.

“¡Todos pueden!”, gritaba con una sonrisa que solo yo sospechaba sádica. Sí,

claro. Todos menos yo.

Los

artefactos usados en clase eran ajustables, claro, pero lo eran para el alumno

promedio. Es decir, los que estaban en ese promedio lo saltaban sin mayores

dificultades; los de estatura sobre el promedio no saltaban, volaban.

Pero los de bajo el promedio, es decir, algunos compañeros pasados de peso y yo

—definitivamente falto de peso, estatura y ganas— no teníamos ninguna

oportunidad de superar las pruebas. Jamás se le ocurrió a un profesor bajar un

poco el caballete para hacerlo accesible a los gorditos o los bajitos. No: era

superar la prueba… o superarse en el ridículo.

El cajón de salto, uno de los instrumentos de tortura más refinados, no era un aparato: era una muralla. Cada intento era un soberano fracaso. Corría, saltaba, rebotaba y caía, todo en menos de dos segundos. A veces ni saltaba; simplemente me detenía, lo miraba fijamente y aceptaba mi destino, que el atlético y desaprensivo profesor, me tratara de cobarde.

Luego estaba

el caballete. Todos lo saltaban con agilidad, algunos hasta con alegría. Yo

lograba, con esfuerzo, quedar montado encima, colgando ahí como ropa olvidada,

hasta que conseguía bajarme con dignidad nula. De nuevo la misma humillación,

amenizada por la risa de los compañeros.

Y cómo

olvidar las carreras. A la tercera vuelta, ya no corría, arrastraba los pies, maldiciendo

al profesor, a la clase, y a los compañeros que iban ya por la décima vuelta.

Lo cierto es

que esas clases de gimnasia —o Educación Física, como prefieren llamarlas hoy

con cierto aire de legitimidad académica— jamás fueron para mí otra cosa que un

tormento programado, una hora a la semana en que quedaba expuesto todo aquello

que hubiera preferido mantener oculto: mi torpeza, mi delgadez, mi escasa

capacidad pulmonar y, sobre todo, mi absoluto disgusto por las actividades que

requerían más sudor que cerebro.

Decían que

era “para desarrollar el cuerpo”. Pero ¿y el alma, profesor? ¿Y la mente? La

verdad es que para mí valía infinitamente más poder citar a Julio Verne o

recordar una escena de Salgari, que hacer una cantidad absurda de abdominales.

Por supuesto, en ese entonces no había manera de plantear semejante idea sin

ser acusado de flojo o atrevido, así que lo único que podía hacer era limitarme

a correr las vueltas reglamentarias alrededor del patio, con el corazón

golpeando como si quisiera huir del cuerpo que lo contenía, mientras los demás

parecían disfrutarlo, como si no tuvieran nada mejor que hacer.

Yo sí tenía

algo mejor que hacer.

La

biblioteca era mi santuario. Allí el aire no olía a zapatillas ni a

transpiración, sino a papel y tranquilidad. Nadie gritaba “¡más rápido!” o

“¡uno más, vamos, que tú puedes!”, porque allí reinaba un sacrosanto silencio.

Cada página que pasaba era un metro menos que debía correr. Cada personaje que

descubría era un compañero más amable que los que reían cuando yo quedaba

colgado del caballete haciendo el más soberano de los ridículos.

Incluso

ahora, tantos años después —cuando mis días ya no dependen de saltar un

caballete ni de dar vueltas al patio, y cuando las zapatillas han sido

reemplazadas por unas más filosóficas pantuflas— no puedo evitar fruncir el

ceño —y, sí, también sonreír un poco— cada vez que paso frente a un gimnasio.

No por desprecio, sino por lealtad. Porque aprendí desde muy temprano que hay

quienes están hechos para la cancha y la carrera, y otros, como yo, que fuimos

llamados a habitar las salas silenciosas, a vivir muchas vidas entre páginas, a

viajar sin movernos del asiento.

Y en el

fondo, nunca envidié demasiado a los que corrían más rápido. Porque mientras

ellos daban vueltas alrededor del patio, yo ya estaba muy lejos: en la isla de

la Tortuga, en la Luna, o en el fondo del mar a bordo del Nautilus.

Y lo cierto es que han pasado los años, y los que antes mejor saltaban y

corrían ya no están en condiciones de hacerlo —algunos incluso han olvidado que

alguna vez lo hicieron—, mientras que yo aún puedo navegar, el alas del viento, y

con renovado asombro, entre Sumatra y Borneo.

Jenofonte